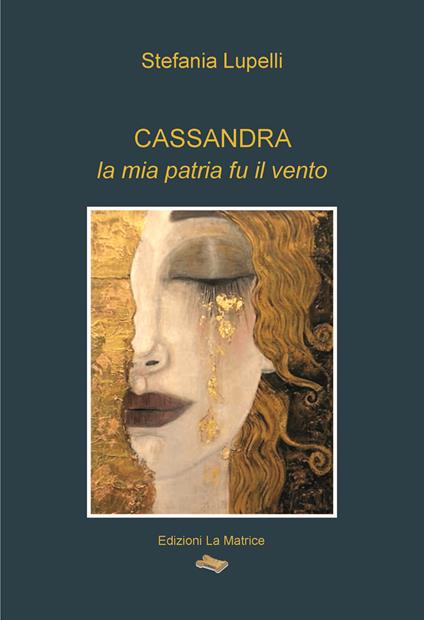

Cassandra – La mia patria fu il vento

Cassandra – La mia patria fu il vento, opera prima di Stefania Lupelli, giovane docente di italiano nelle scuole medie e superiori, nutrita di studi classici e appassionata cultrice del greco antico e del latino, è un poema in settenari sciolti che si svolge con la tecnica del monologo ed è strutturato in tre parti, ciascuna di dieci stanze. Il titolo è desunto da un magnifico verso che troviamo nella prima parte. E quel vento, che fa da patria, pare alludere tanto all’imperscrutabilità dello spirito che soffia dovunque vuole quanto alla precarietà di un’esistenza senza radici.

Reminiscenze di Leopardi e Pavese – poeti entrambi amati dalla Lupelli – affiorano qua e là nel poema: l’incipit ricorda L’ultimo canto di Saffo:

«Scendi, placida notte,

Notte triste d’inganni

Cala nel tuo silenzio».

E nella terza parte c’è l’eco di Lavorare stanca e di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi:

«Non accade mai nulla

E, se qualcosa accade,

Accade nel dolore.

Come vecchi relitti

Naufragheremo, tutti

Su delle coste vuote».

C’è perfino un richiamo a Battiato con l’invocazione più volte ripetuta «E ti vengo a cercare», cui però è sottesa non un sentimento di fiducia trascendentale come nel cantautore siciliano, ma una inerte disperazione:

«Ma quello che ho saputo

Finora, era un frammento –

Luce, sprazzi casuali,

Voci. Lontana è l’eco

Della sapienza muta

Che il mio corpo consuma –

Frammento rarefatto

Di un’eco che ho sentito

E non so duplicare».

Il monologo è ambientato di notte. E non a caso. La notte è un simbolo ambivalente, non è solo il tempo del sonno ristoratore, la madre dei sogni e dei piaceri amorosi, il lato inconscio e femminile della personalità, ma anche l’assenza del divino, il caos, il buio dell’anima e della civiltà, significato quest’ultimo evocato già nel titolo del suo capolavoro, Viaggio al termine della notte, dallo scrittore francese Louis Ferdinand Céline.

«Quale notte ci tiene / Svegli invano di notte?», scrive in ordine chiastico la poetessa. E più in là aggiunge:

«Resta la lunga notte

Che stiamo attraversando».

Ma chi è la protagonista del poemetto della Lupelli? In primo luogo una donna angosciata, che ha oscillato a lungo tra Dioniso e Apollo, tra istinto e ragione, e che ha perduto la fede pervenendo ad una filosofia relativista, se non nichilista.

«Fui tutto, adesso vuoto:

Restano le macerie,

La resa e poco altro».

Questa donna, a ben guardare, rappresenta il dramma dell’umanità d’oggi: dopo aver vissuto in una felice comunione coi processi naturali simboleggiati dal dio Dioniso («Ero l’onda del mare / Che crolla sulla spiaggia / Cambiavo forme e voce»), scopre che questa comunione si è rotta:

«Ma adesso il mondo tace:

Risuona la tua eco,

Ma tu non ci sei più.

Solco le valli, sola,

Cerco i tuoi passi, stanca,

Ma tu non ci sei più.

Muore nell’uomo il dio

E noi restiamo soli».

Soltanto nella terza parte del poema apprendiamo che questa donna ha un nome: è anche la Cassandra del mito. Il mito si sovrappone al presente e si fa palese il dramma della sacerdotessa di Apollo che per non aver ceduto al dio, che le aveva donato il dono della profezia, è condannata a non essere creduta:

«Chi sono io? Cassandra,

Questo il mio nome.

– Non mi crede nessuno,

Mai. Non mi crederanno».

[…] La Cassandra della Lupelli è una moderna eroina, che vive nell’angoscia (e qui viene in mente il «vivere per la morte» di Heidegger) ed accetta il nichilismo dei nostri tempi come destino, senza intravedere alcuna via d’uscita:

«Non spetta a noi cambiare

La sorte che ci tocca.

Muti. Siamo pedine

Del caso che governa».

E ne trae lucidamente le conseguenze:

«Sapere e non sapere

Sono la stessa cosa.

Non muterà la sorte

Se il mondo non mi ascolta:

Ma il mondo non mi ascolta,

Non muterà la sorte.

La Città brucerà.

L’uomo distrugge l’uomo –

Si compie ogni destino

Si svuota la parola –

E si distrugge l’uomo».

Nell’equivalenza tra «sapere e non sapere» di fronte all’impossibilità di cambiare gli eventi è il relativismo a trionfare e nel relativismo verità e menzogna si equivalgono. Mentre in quella «città che brucerà» non può non cogliersi un riflesso della grave crisi ambientale che la civiltà industriale ha prodotto.