Il canto galla

«Ad orecchio amoroso l’altopiano

rivela i suoi segreti. Si dipana

la matassa di note dai grovigli

acuminati delle acacie

cercano le iene col loro corteggio urlante

altre piste e le aree mietute

si stendono alla luna.

Strappa il vento ai folti delle rogge

le piume perdute dei nibbi

e a refoli i fiocchi

il canto galla della mietitura

i cori del raccolto attorno ai fuochi

le voci alterne unisone virili

di fanciulli e di femmine.

Ero nascosto nell’ombra del podocarpo

dove il vento portava acri ceneri e voci

la guerra è finita da tanto

ma il teff non ha cessato di granire

nel giro di stagioni desolate.»

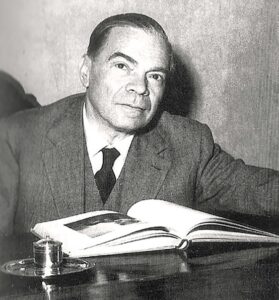

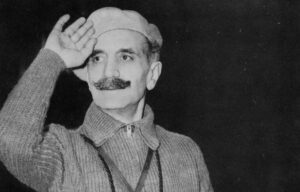

È questa la prima delle due strofe di cui si compone la poesia di Franco Silvestri (1916- 1997) Il canto galla, che dà il titolo alla raccolta pubblicata nel 1985. Il canto dei Galla, l’etnia maggioritaria dell’Etiopia, che unisce nella mietitura del teff (un cereale tipico di quei luoghi) uomini donne e fanciulli, nasconde – ci dice subito dopo il poeta – un «dio domestico e antico», «che beveva quel canto come un tributo», quasi a simboleggiare quella sintonia di umano naturale e divino, da cui lui, giovane ufficiale in Africa orientale al comando di bande irregolari di guerriglieri etiopici, fu, affascinato e per sempre segnato. E ai suoi commilitoni Silvestri dedicò un libriccino di memorie Cappella marca visita (1937) che rappresenta il suo esordio letterario.

Combattente in Africa orientale durante la seconda guerra mondiale, dopo una lunga prigionia in India, al suo ritorno, oltre a dedicarsi alla professione di avvocato e alla politica nelle file del MSI, svolse un’intensa attività letteraria, di conferenziere, di promotore di cultura, di giornalista. Fu tra l’altro direttore del mensile Nuovo confronto, al quale anche noi collaborammo. Tra le sue opere ricordiamo il conciso e superbo saggio Vanvitelli e il suo tempo (premio Vanvitelli 1974), lo scritto del 1987 dedicato ad Araldo di Crollalanza, Araldo di Crollalanza Un uomo, una città con la prefazione di Giorgio Almirante e il libro di racconti Tempo d’Africa del 1994.

Così lo ricordava in un articolo apparso su Meridiano sud nel settembre 1995 il saggista Alessandro Barbera:

«Franco Silvestri fu […] formalmente un fascista, un neofascista. Ma il suo fascismo era venato di spirito liberale. […] fu sempre aperto al dialogo con gli altri. Silvestri fu l’espressione di un ceto borghese che al Sud soprattutto aveva ereditato i modi signorili delle vecchie aristocrazie […] Il passaggio dal MSI ad AN lo lasciò interdetto. Non mancò di esprimere le sue perplessità».

Ma torniamo al poeta e alla sua poetica dalle «studiatissime immagini» e dalla «raffinata soavità lirica» (Donato Valli), che fa tesoro sia della lezione dannunziana (in particolare quella del Poema paradisiaco) sia di alcune innovazioni dell’ermetismo. Le sue poesie hanno una costruzione sintattica semplice e piana ed insieme un lessico ricercato, preciso nei dettagli, ricco di figure retoriche, dove spiccano magnifiche similitudini e personificazioni, come nell’incipit di questa poesia:

«Taranto dolce e disarmata patria di acque

oasi di mare tra rive inesplorate

il grido del pescatore come un gabbiano

si posa sulle onde con solitario linguaggio

con magico richiamo con inviti ancestrali

le canne rabbrividiscono»

(La mensa degli ingegneri)

La raccolta si snoda intorno a tre temi fondamentali che si intrecciano strettamente: l’amore, l’esperienza africana e la “Puglia segreta”. Il ricordo d’Africa e il sentimento d’amore per la donna amata procedono di pari passo:

«Ho scordato di chiederti in quale mercato

del giovedì, sull’altopiano, hai comprato

questa bianca e rada tela d’Etiopia

che so chiamarsi futa e tu chiami ghebbì.

[…]

e la sabbia ha limato e disperso in turbini

gli amori di ieri e di ieri la nostra vita.

Noi in questo lenzuolo dovremmo rivivere

e ritrovare i nostri corpi di allora

la nostra anima di rugiada di allora

di allora la frenesia di cercarci

oltre la morte, oltre il terrore delle notti

sull’altopiano gelido, con scarse parole

aggrappati alla nostra solitudine».

(Per una futa che chiami ghebbì)

Quanto alla “Puglia segreta” è questa una tipica espressione del poeta:

«Vento radente del mare

sul sagrato della cattedrale

e sulle mura della città notturna

una Puglia segreta, un sibilo di fronde

e all’uscio della bettola il vento

mugolante nel vicolo».

(Elegia del pescatore)

La critica più autorevole osserva come l’appartenenza di Silvestri ad una tradizione, ad una storia ben precisa e all’amato Salento, non gli impediscano di abitare poeticamente luoghi diversi: se «il centro vero della poesia di Silvestri può e deve essere indicato in quella patria remota che è la Puglia segreta» (Vittorio Vettori), anche l’Africa orientale, anche l’esilio, possono diventare una Patria e il poeta non a caso esclama: «tutto il mondo è stato il mio Salento» (Una patria remota).

A ben guardare, la “Puglia segreta” di Silvestri, fatta di vento, di canti, di amori, di memorie, di odori e di sapori, si allarga all’intero mondo dove ha amato e vissuto:

«Anche dove lasciammo i nostri morti

è patria

mare e cielo e monti deserti

sono patria

patria le rive lontane

patria è la nostra nostalgia

ed è più della morte amaro

l’esilio dei morti».

(Amaro esilio dei morti)

Silvestri poi tocca con grande efficacia e originalità il tema dell’amore, con le sue pene e le sue gioie, le sue titubanze e il suo disincanto. Come nei versi di questa lirica, Una luna che passa, che è senz’altro tra le più belle della raccolta:

«Scegliamoci, amici, una luna deserta che passi

una cometa col velo di sposa

così personale e remota

che transiti gloriosa e segreta per sempre

e senza aurore di sangue

nello spazio non lungo né breve

del nostro amore

il tempo che il tuo volto si rischiari

alla luce della lanterna del porto

nel clamore del mare.

La chiameremo con nome di fantasia

la chiameremo illusione la chiameremo

una luna che passa.»

Il poeta ci invita ad abbandonarci all’amore, al suo incantesimo, pur nella consapevolezza della sua illusorietà, della sua fugacità, del suo essere, appunto, una luna che passa.

Sandro Marano